Спасская церковь

Высокое

мастерство показали балахнинцы при сооружении пятиглавой Спасской церкви.

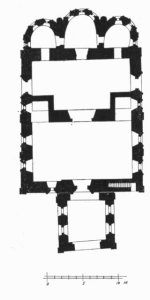

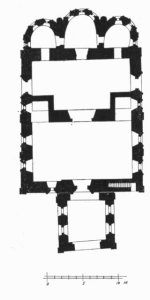

Главное помещение церкви вытянуто поперек продольной оси и перекрыто сомкнутым

сводом. Средняя глава световая, остальные—декоративные. Пластичный переход

к ним от стен четверика дают два яруса кокошников. С запада примыкает трапезная,

которая использовалась как зимняя церковь, с двумя придельными престолами,

помещавшимися в особых каменных алтарях, перекрытых сводами и выступавших

в западных углах внутрь основного помещения. Церковь построена в 1668 г.

на средства балахнинского солепромышленника Г. Е. Добрынина. В 1690 г.

церковь сгорела и при восстановлении ее в 1702—1704 гг. главы были покрыты

черепицей а с запада пристроена шатровая колокольня, украшенная цветными

изразцами. Хотя она построена на 35 лет позже, но составляет единое целое

с церковью. Ни одно из окон всего сооружения с их фигурными кирпичными

обрамлениями и кокошниками не повторяется по рисунку, причем мастерами

были учтены разные условия их освещенности. В 1957—1962 гг. церковь была

реставрирована. Церковь XVII в. — Спасская — выделяется особым изяществом

деталей и изысканностью линий. Ее формы относятся к архитектуре Христорождественской

церкви в той степени, в какой ионический ордер мягче и женственнее дорического.

Спасская церковь стоит на гряде между Волгой и речкой Нетечей. Здесь на

древней Никитинской улице в Кузнечной слободе в XVI в. были две деревянные

церкви — Спасская и Никитская. Церковь Никиты была сожжена в 1610 г. во

время набега бродячей казачьей банды, и хотя она не была восстановлена,

ее именем и сейчас нередко называют каменную Спасскую церковь, построенную

в 1668 г. на средства солепромышленника Г. Е. Добрынина. Сначала это была

пятиглавая церковь с трапезной, без колокольни. Главы ее были покрыты „немецким"

железом, но в 1690 г. во время пожара кровли, главы и кресты „погорели

без остатку". В 1702—04 гг. производились восстановительные работы,

на отремонтированных главах была уложена глазурованная черепица, а перед

западным порталом выстроена шатровая колокольня, богато украшенная цветными

изразцами. В начале нашего века все пять глав были сделаны железными, а

многие окна расширены и потеряли свою прежнюю форму. Сейчас, после проведенной

в 1962 г. реставрации, Спасская церковь предстает перед нами почти в первоначальном

виде, который нарушает только сторожка, пристроенная к ее юго-запад-ному

углу. Помещение самой церкви вытянуто поперек главной оси и перекрыто сомкнутым

сводом со световым отверстием под барабаном центральной главы. Четыре угловые

главы играют чисто декоративную роль. Интересной и неповторимой особенностью

интерьера Спасской церкви были выделенные из ее внутреннего пространства

небольшие квадратные помещения в юго-западном и северо-западном углах .

Они соединялись с трапезной открытыми проемами в западной стене храма,

а для освещения их были пробиты небольшие окна

Высокое

мастерство показали балахнинцы при сооружении пятиглавой Спасской церкви.

Главное помещение церкви вытянуто поперек продольной оси и перекрыто сомкнутым

сводом. Средняя глава световая, остальные—декоративные. Пластичный переход

к ним от стен четверика дают два яруса кокошников. С запада примыкает трапезная,

которая использовалась как зимняя церковь, с двумя придельными престолами,

помещавшимися в особых каменных алтарях, перекрытых сводами и выступавших

в западных углах внутрь основного помещения. Церковь построена в 1668 г.

на средства балахнинского солепромышленника Г. Е. Добрынина. В 1690 г.

церковь сгорела и при восстановлении ее в 1702—1704 гг. главы были покрыты

черепицей а с запада пристроена шатровая колокольня, украшенная цветными

изразцами. Хотя она построена на 35 лет позже, но составляет единое целое

с церковью. Ни одно из окон всего сооружения с их фигурными кирпичными

обрамлениями и кокошниками не повторяется по рисунку, причем мастерами

были учтены разные условия их освещенности. В 1957—1962 гг. церковь была

реставрирована. Церковь XVII в. — Спасская — выделяется особым изяществом

деталей и изысканностью линий. Ее формы относятся к архитектуре Христорождественской

церкви в той степени, в какой ионический ордер мягче и женственнее дорического.

Спасская церковь стоит на гряде между Волгой и речкой Нетечей. Здесь на

древней Никитинской улице в Кузнечной слободе в XVI в. были две деревянные

церкви — Спасская и Никитская. Церковь Никиты была сожжена в 1610 г. во

время набега бродячей казачьей банды, и хотя она не была восстановлена,

ее именем и сейчас нередко называют каменную Спасскую церковь, построенную

в 1668 г. на средства солепромышленника Г. Е. Добрынина. Сначала это была

пятиглавая церковь с трапезной, без колокольни. Главы ее были покрыты „немецким"

железом, но в 1690 г. во время пожара кровли, главы и кресты „погорели

без остатку". В 1702—04 гг. производились восстановительные работы,

на отремонтированных главах была уложена глазурованная черепица, а перед

западным порталом выстроена шатровая колокольня, богато украшенная цветными

изразцами. В начале нашего века все пять глав были сделаны железными, а

многие окна расширены и потеряли свою прежнюю форму. Сейчас, после проведенной

в 1962 г. реставрации, Спасская церковь предстает перед нами почти в первоначальном

виде, который нарушает только сторожка, пристроенная к ее юго-запад-ному

углу. Помещение самой церкви вытянуто поперек главной оси и перекрыто сомкнутым

сводом со световым отверстием под барабаном центральной главы. Четыре угловые

главы играют чисто декоративную роль. Интересной и неповторимой особенностью

интерьера Спасской церкви были выделенные из ее внутреннего пространства

небольшие квадратные помещения в юго-западном и северо-западном углах .

Они соединялись с трапезной открытыми проемами в западной стене храма,

а для освещения их были пробиты небольшие окна  сбоку

от южного и северного порталов. Эти помещения предназначались для алтарей

приделов, выходивших непосредственно в трапезную. Кроме оригинального интерьера,

Спасская церковь замечательна красотой своего внешнего облика. Особую скульптурность

ее объему придают ступенчатые ряды кокошников, венчающих стены и создающих

пластический переход к главам. В этом сооружении стиль русской архитектуры

XVII в. нашел свое полное выражение. Это поистине классический образец

завершающего этапа в развитии искусства Московской Руси. При всем богатстве

профилированных кирпичных украшений они применены здесь настолько тактично

и так органически сочетаются друг с другом, что у зрителя никогда не возникает

мысль, что та или иная деталь может оказаться лишней и ненужной в общем

музыкальном строе. Нигде не нарушается связь и соподчинение элементов.

Как все отдельные части здания, так и мелкие части этих частей и любой

отдельно взятой детали находятся точно на определенном, предназначенном

для них месте: все связано друг с другом, детали вырастают одна из другой

свободно и естественно, как вырастают кристаллы. Безвестные балахнинские

мастера показали здесь полное владение кирпичом как строительным и декоративным

материалом. Поистине неистощима изобретательность и фантазия, проявленные

в декорировке оконных обрамлений Спасской церкви, — во всем сооружении

нет двух одинаковых наличников окон, причем характер и богатство их пластической

обработки вытекают из места, занятого каждым из них в композиции сооружения.

Большие окна над входными порталами выделаны особенно богато профилированной

широкой рамой, объединенной со средней парой лопаток. Такими же мощными

пластическими аккордами выделяются и композиционные центры южного и северного

фасадов. Мастера-зодчие приняли во внимание и различные условия освещенности

обоих фасадов — детали южной стены имеют значительно более мелкие членения,

которые при солнце хорошо подчеркиваются падающими тенями; детали на северной

стороне церкви крупнее и грубее, так что особенности их построения выделяются

и при отсутствии резких теней. Колокольня, хотя и была построена в 1702

г.—на 30 лет позже, чем церковь, составляет с ней единое целое. Колокольня

опирается на четыре угловых столба. Восточная пара их, примыкающая к стене

трапезной, несколько смещена с оси здания, а чтобы не было загорожено западное

окно трапезной, закрывается часть профилировки портала. Желание совместить

при этом центр западной стены колокольни с главной осью всей церкви заставило

строителей деформировать прямые углы колокольни, придав ее плану форму

ромба. Стройный крутой шатер выделяется по сравнению с нижними ярусами

колокольни своими необычно крупными размерами, что придает особую остроту

всей объемной ком-позиции. Детали карнизов и оконных обрамлений колокольни

нарисованы так же тонко и прочувствованно, как и на фасадах церкви, но

совершенно в иной системе пластического построения. В соответствии с новыми,

барочными принципами прежние кокошники заменены рваными фронтонами, в кладке

которых выделяются изогнутые по дуге кирпичи, специально формованные и

обожженные. Исключительно красив наличник южного окна второго яруса колокольни.

Если обычный тип древнерусского оконного обрамления напоминает по форме

кокошник — национальный русский женский головной убор, то для южного окна

мастер выбрал вариант убора, сходный с короной. Трехлучевой кокошник этого

окна по своим очертаниям обладает особым изяществом рисунка. Средний луч

его заканчивается небольшим декоративным зеленым изразцом, а прямоугольная

рама окна украшена бело-зеленым изразцовым жгутом. Стены колокольни расцвечены

многочисленными вставками полихромных изразцов, рисунок и тематика которых

обычны для этого времени — разнообразные цветы, сказочные птицы, вазы,

барочные картуши. Но подбор красок и тонкость моделировки рельефной формы

ставят балахнинские изразцы рубежа XVIII в. на одно из первых мест среди

прославленных центров этого производства в России.

сбоку

от южного и северного порталов. Эти помещения предназначались для алтарей

приделов, выходивших непосредственно в трапезную. Кроме оригинального интерьера,

Спасская церковь замечательна красотой своего внешнего облика. Особую скульптурность

ее объему придают ступенчатые ряды кокошников, венчающих стены и создающих

пластический переход к главам. В этом сооружении стиль русской архитектуры

XVII в. нашел свое полное выражение. Это поистине классический образец

завершающего этапа в развитии искусства Московской Руси. При всем богатстве

профилированных кирпичных украшений они применены здесь настолько тактично

и так органически сочетаются друг с другом, что у зрителя никогда не возникает

мысль, что та или иная деталь может оказаться лишней и ненужной в общем

музыкальном строе. Нигде не нарушается связь и соподчинение элементов.

Как все отдельные части здания, так и мелкие части этих частей и любой

отдельно взятой детали находятся точно на определенном, предназначенном

для них месте: все связано друг с другом, детали вырастают одна из другой

свободно и естественно, как вырастают кристаллы. Безвестные балахнинские

мастера показали здесь полное владение кирпичом как строительным и декоративным

материалом. Поистине неистощима изобретательность и фантазия, проявленные

в декорировке оконных обрамлений Спасской церкви, — во всем сооружении

нет двух одинаковых наличников окон, причем характер и богатство их пластической

обработки вытекают из места, занятого каждым из них в композиции сооружения.

Большие окна над входными порталами выделаны особенно богато профилированной

широкой рамой, объединенной со средней парой лопаток. Такими же мощными

пластическими аккордами выделяются и композиционные центры южного и северного

фасадов. Мастера-зодчие приняли во внимание и различные условия освещенности

обоих фасадов — детали южной стены имеют значительно более мелкие членения,

которые при солнце хорошо подчеркиваются падающими тенями; детали на северной

стороне церкви крупнее и грубее, так что особенности их построения выделяются

и при отсутствии резких теней. Колокольня, хотя и была построена в 1702

г.—на 30 лет позже, чем церковь, составляет с ней единое целое. Колокольня

опирается на четыре угловых столба. Восточная пара их, примыкающая к стене

трапезной, несколько смещена с оси здания, а чтобы не было загорожено западное

окно трапезной, закрывается часть профилировки портала. Желание совместить

при этом центр западной стены колокольни с главной осью всей церкви заставило

строителей деформировать прямые углы колокольни, придав ее плану форму

ромба. Стройный крутой шатер выделяется по сравнению с нижними ярусами

колокольни своими необычно крупными размерами, что придает особую остроту

всей объемной ком-позиции. Детали карнизов и оконных обрамлений колокольни

нарисованы так же тонко и прочувствованно, как и на фасадах церкви, но

совершенно в иной системе пластического построения. В соответствии с новыми,

барочными принципами прежние кокошники заменены рваными фронтонами, в кладке

которых выделяются изогнутые по дуге кирпичи, специально формованные и

обожженные. Исключительно красив наличник южного окна второго яруса колокольни.

Если обычный тип древнерусского оконного обрамления напоминает по форме

кокошник — национальный русский женский головной убор, то для южного окна

мастер выбрал вариант убора, сходный с короной. Трехлучевой кокошник этого

окна по своим очертаниям обладает особым изяществом рисунка. Средний луч

его заканчивается небольшим декоративным зеленым изразцом, а прямоугольная

рама окна украшена бело-зеленым изразцовым жгутом. Стены колокольни расцвечены

многочисленными вставками полихромных изразцов, рисунок и тематика которых

обычны для этого времени — разнообразные цветы, сказочные птицы, вазы,

барочные картуши. Но подбор красок и тонкость моделировки рельефной формы

ставят балахнинские изразцы рубежа XVIII в. на одно из первых мест среди

прославленных центров этого производства в России.

Высокое

мастерство показали балахнинцы при сооружении пятиглавой Спасской церкви.

Главное помещение церкви вытянуто поперек продольной оси и перекрыто сомкнутым

сводом. Средняя глава световая, остальные—декоративные. Пластичный переход

к ним от стен четверика дают два яруса кокошников. С запада примыкает трапезная,

которая использовалась как зимняя церковь, с двумя придельными престолами,

помещавшимися в особых каменных алтарях, перекрытых сводами и выступавших

в западных углах внутрь основного помещения. Церковь построена в 1668 г.

на средства балахнинского солепромышленника Г. Е. Добрынина. В 1690 г.

церковь сгорела и при восстановлении ее в 1702—1704 гг. главы были покрыты

черепицей а с запада пристроена шатровая колокольня, украшенная цветными

изразцами. Хотя она построена на 35 лет позже, но составляет единое целое

с церковью. Ни одно из окон всего сооружения с их фигурными кирпичными

обрамлениями и кокошниками не повторяется по рисунку, причем мастерами

были учтены разные условия их освещенности. В 1957—1962 гг. церковь была

реставрирована. Церковь XVII в. — Спасская — выделяется особым изяществом

деталей и изысканностью линий. Ее формы относятся к архитектуре Христорождественской

церкви в той степени, в какой ионический ордер мягче и женственнее дорического.

Спасская церковь стоит на гряде между Волгой и речкой Нетечей. Здесь на

древней Никитинской улице в Кузнечной слободе в XVI в. были две деревянные

церкви — Спасская и Никитская. Церковь Никиты была сожжена в 1610 г. во

время набега бродячей казачьей банды, и хотя она не была восстановлена,

ее именем и сейчас нередко называют каменную Спасскую церковь, построенную

в 1668 г. на средства солепромышленника Г. Е. Добрынина. Сначала это была

пятиглавая церковь с трапезной, без колокольни. Главы ее были покрыты „немецким"

железом, но в 1690 г. во время пожара кровли, главы и кресты „погорели

без остатку". В 1702—04 гг. производились восстановительные работы,

на отремонтированных главах была уложена глазурованная черепица, а перед

западным порталом выстроена шатровая колокольня, богато украшенная цветными

изразцами. В начале нашего века все пять глав были сделаны железными, а

многие окна расширены и потеряли свою прежнюю форму. Сейчас, после проведенной

в 1962 г. реставрации, Спасская церковь предстает перед нами почти в первоначальном

виде, который нарушает только сторожка, пристроенная к ее юго-запад-ному

углу. Помещение самой церкви вытянуто поперек главной оси и перекрыто сомкнутым

сводом со световым отверстием под барабаном центральной главы. Четыре угловые

главы играют чисто декоративную роль. Интересной и неповторимой особенностью

интерьера Спасской церкви были выделенные из ее внутреннего пространства

небольшие квадратные помещения в юго-западном и северо-западном углах .

Они соединялись с трапезной открытыми проемами в западной стене храма,

а для освещения их были пробиты небольшие окна

Высокое

мастерство показали балахнинцы при сооружении пятиглавой Спасской церкви.

Главное помещение церкви вытянуто поперек продольной оси и перекрыто сомкнутым

сводом. Средняя глава световая, остальные—декоративные. Пластичный переход

к ним от стен четверика дают два яруса кокошников. С запада примыкает трапезная,

которая использовалась как зимняя церковь, с двумя придельными престолами,

помещавшимися в особых каменных алтарях, перекрытых сводами и выступавших

в западных углах внутрь основного помещения. Церковь построена в 1668 г.

на средства балахнинского солепромышленника Г. Е. Добрынина. В 1690 г.

церковь сгорела и при восстановлении ее в 1702—1704 гг. главы были покрыты

черепицей а с запада пристроена шатровая колокольня, украшенная цветными

изразцами. Хотя она построена на 35 лет позже, но составляет единое целое

с церковью. Ни одно из окон всего сооружения с их фигурными кирпичными

обрамлениями и кокошниками не повторяется по рисунку, причем мастерами

были учтены разные условия их освещенности. В 1957—1962 гг. церковь была

реставрирована. Церковь XVII в. — Спасская — выделяется особым изяществом

деталей и изысканностью линий. Ее формы относятся к архитектуре Христорождественской

церкви в той степени, в какой ионический ордер мягче и женственнее дорического.

Спасская церковь стоит на гряде между Волгой и речкой Нетечей. Здесь на

древней Никитинской улице в Кузнечной слободе в XVI в. были две деревянные

церкви — Спасская и Никитская. Церковь Никиты была сожжена в 1610 г. во

время набега бродячей казачьей банды, и хотя она не была восстановлена,

ее именем и сейчас нередко называют каменную Спасскую церковь, построенную

в 1668 г. на средства солепромышленника Г. Е. Добрынина. Сначала это была

пятиглавая церковь с трапезной, без колокольни. Главы ее были покрыты „немецким"

железом, но в 1690 г. во время пожара кровли, главы и кресты „погорели

без остатку". В 1702—04 гг. производились восстановительные работы,

на отремонтированных главах была уложена глазурованная черепица, а перед

западным порталом выстроена шатровая колокольня, богато украшенная цветными

изразцами. В начале нашего века все пять глав были сделаны железными, а

многие окна расширены и потеряли свою прежнюю форму. Сейчас, после проведенной

в 1962 г. реставрации, Спасская церковь предстает перед нами почти в первоначальном

виде, который нарушает только сторожка, пристроенная к ее юго-запад-ному

углу. Помещение самой церкви вытянуто поперек главной оси и перекрыто сомкнутым

сводом со световым отверстием под барабаном центральной главы. Четыре угловые

главы играют чисто декоративную роль. Интересной и неповторимой особенностью

интерьера Спасской церкви были выделенные из ее внутреннего пространства

небольшие квадратные помещения в юго-западном и северо-западном углах .

Они соединялись с трапезной открытыми проемами в западной стене храма,

а для освещения их были пробиты небольшие окна  сбоку

от южного и северного порталов. Эти помещения предназначались для алтарей

приделов, выходивших непосредственно в трапезную. Кроме оригинального интерьера,

Спасская церковь замечательна красотой своего внешнего облика. Особую скульптурность

ее объему придают ступенчатые ряды кокошников, венчающих стены и создающих

пластический переход к главам. В этом сооружении стиль русской архитектуры

XVII в. нашел свое полное выражение. Это поистине классический образец

завершающего этапа в развитии искусства Московской Руси. При всем богатстве

профилированных кирпичных украшений они применены здесь настолько тактично

и так органически сочетаются друг с другом, что у зрителя никогда не возникает

мысль, что та или иная деталь может оказаться лишней и ненужной в общем

музыкальном строе. Нигде не нарушается связь и соподчинение элементов.

Как все отдельные части здания, так и мелкие части этих частей и любой

отдельно взятой детали находятся точно на определенном, предназначенном

для них месте: все связано друг с другом, детали вырастают одна из другой

свободно и естественно, как вырастают кристаллы. Безвестные балахнинские

мастера показали здесь полное владение кирпичом как строительным и декоративным

материалом. Поистине неистощима изобретательность и фантазия, проявленные

в декорировке оконных обрамлений Спасской церкви, — во всем сооружении

нет двух одинаковых наличников окон, причем характер и богатство их пластической

обработки вытекают из места, занятого каждым из них в композиции сооружения.

Большие окна над входными порталами выделаны особенно богато профилированной

широкой рамой, объединенной со средней парой лопаток. Такими же мощными

пластическими аккордами выделяются и композиционные центры южного и северного

фасадов. Мастера-зодчие приняли во внимание и различные условия освещенности

обоих фасадов — детали южной стены имеют значительно более мелкие членения,

которые при солнце хорошо подчеркиваются падающими тенями; детали на северной

стороне церкви крупнее и грубее, так что особенности их построения выделяются

и при отсутствии резких теней. Колокольня, хотя и была построена в 1702

г.—на 30 лет позже, чем церковь, составляет с ней единое целое. Колокольня

опирается на четыре угловых столба. Восточная пара их, примыкающая к стене

трапезной, несколько смещена с оси здания, а чтобы не было загорожено западное

окно трапезной, закрывается часть профилировки портала. Желание совместить

при этом центр западной стены колокольни с главной осью всей церкви заставило

строителей деформировать прямые углы колокольни, придав ее плану форму

ромба. Стройный крутой шатер выделяется по сравнению с нижними ярусами

колокольни своими необычно крупными размерами, что придает особую остроту

всей объемной ком-позиции. Детали карнизов и оконных обрамлений колокольни

нарисованы так же тонко и прочувствованно, как и на фасадах церкви, но

совершенно в иной системе пластического построения. В соответствии с новыми,

барочными принципами прежние кокошники заменены рваными фронтонами, в кладке

которых выделяются изогнутые по дуге кирпичи, специально формованные и

обожженные. Исключительно красив наличник южного окна второго яруса колокольни.

Если обычный тип древнерусского оконного обрамления напоминает по форме

кокошник — национальный русский женский головной убор, то для южного окна

мастер выбрал вариант убора, сходный с короной. Трехлучевой кокошник этого

окна по своим очертаниям обладает особым изяществом рисунка. Средний луч

его заканчивается небольшим декоративным зеленым изразцом, а прямоугольная

рама окна украшена бело-зеленым изразцовым жгутом. Стены колокольни расцвечены

многочисленными вставками полихромных изразцов, рисунок и тематика которых

обычны для этого времени — разнообразные цветы, сказочные птицы, вазы,

барочные картуши. Но подбор красок и тонкость моделировки рельефной формы

ставят балахнинские изразцы рубежа XVIII в. на одно из первых мест среди

прославленных центров этого производства в России.

сбоку

от южного и северного порталов. Эти помещения предназначались для алтарей

приделов, выходивших непосредственно в трапезную. Кроме оригинального интерьера,

Спасская церковь замечательна красотой своего внешнего облика. Особую скульптурность

ее объему придают ступенчатые ряды кокошников, венчающих стены и создающих

пластический переход к главам. В этом сооружении стиль русской архитектуры

XVII в. нашел свое полное выражение. Это поистине классический образец

завершающего этапа в развитии искусства Московской Руси. При всем богатстве

профилированных кирпичных украшений они применены здесь настолько тактично

и так органически сочетаются друг с другом, что у зрителя никогда не возникает

мысль, что та или иная деталь может оказаться лишней и ненужной в общем

музыкальном строе. Нигде не нарушается связь и соподчинение элементов.

Как все отдельные части здания, так и мелкие части этих частей и любой

отдельно взятой детали находятся точно на определенном, предназначенном

для них месте: все связано друг с другом, детали вырастают одна из другой

свободно и естественно, как вырастают кристаллы. Безвестные балахнинские

мастера показали здесь полное владение кирпичом как строительным и декоративным

материалом. Поистине неистощима изобретательность и фантазия, проявленные

в декорировке оконных обрамлений Спасской церкви, — во всем сооружении

нет двух одинаковых наличников окон, причем характер и богатство их пластической

обработки вытекают из места, занятого каждым из них в композиции сооружения.

Большие окна над входными порталами выделаны особенно богато профилированной

широкой рамой, объединенной со средней парой лопаток. Такими же мощными

пластическими аккордами выделяются и композиционные центры южного и северного

фасадов. Мастера-зодчие приняли во внимание и различные условия освещенности

обоих фасадов — детали южной стены имеют значительно более мелкие членения,

которые при солнце хорошо подчеркиваются падающими тенями; детали на северной

стороне церкви крупнее и грубее, так что особенности их построения выделяются

и при отсутствии резких теней. Колокольня, хотя и была построена в 1702

г.—на 30 лет позже, чем церковь, составляет с ней единое целое. Колокольня

опирается на четыре угловых столба. Восточная пара их, примыкающая к стене

трапезной, несколько смещена с оси здания, а чтобы не было загорожено западное

окно трапезной, закрывается часть профилировки портала. Желание совместить

при этом центр западной стены колокольни с главной осью всей церкви заставило

строителей деформировать прямые углы колокольни, придав ее плану форму

ромба. Стройный крутой шатер выделяется по сравнению с нижними ярусами

колокольни своими необычно крупными размерами, что придает особую остроту

всей объемной ком-позиции. Детали карнизов и оконных обрамлений колокольни

нарисованы так же тонко и прочувствованно, как и на фасадах церкви, но

совершенно в иной системе пластического построения. В соответствии с новыми,

барочными принципами прежние кокошники заменены рваными фронтонами, в кладке

которых выделяются изогнутые по дуге кирпичи, специально формованные и

обожженные. Исключительно красив наличник южного окна второго яруса колокольни.

Если обычный тип древнерусского оконного обрамления напоминает по форме

кокошник — национальный русский женский головной убор, то для южного окна

мастер выбрал вариант убора, сходный с короной. Трехлучевой кокошник этого

окна по своим очертаниям обладает особым изяществом рисунка. Средний луч

его заканчивается небольшим декоративным зеленым изразцом, а прямоугольная

рама окна украшена бело-зеленым изразцовым жгутом. Стены колокольни расцвечены

многочисленными вставками полихромных изразцов, рисунок и тематика которых

обычны для этого времени — разнообразные цветы, сказочные птицы, вазы,

барочные картуши. Но подбор красок и тонкость моделировки рельефной формы

ставят балахнинские изразцы рубежа XVIII в. на одно из первых мест среди

прославленных центров этого производства в России.